令和元年5月24日に戸籍法が改正され、2024年(令和6年)3月1日より、戸籍謄本の広域交付制度が始まります。この制度により、本籍地以外の市区町村役場でも戸籍謄本を取得できるようになります。本改正は、相続手続きや各種行政手続きの利便性を高めることを目的としています。

今回の記事のポイントは下記の通りです。

- 戸籍法の改正により2024年(令和6年)3月1日以降、戸籍謄本の広域交付制度がはじまり、戸籍謄本取得がどの役所でもできるようになり利便性があがる

- 戸籍謄本の広域交付制度利用対象者は、窓口での本人による取得に限定され、郵送や代理人(専門家の職務上請求も含む)による取得はできない

- 郵送や代理人請求など、広域交付を利用しない場合の戸籍謄本取得は本籍地の市区町村の役所にて取得する必要があり、本籍地を複数の市区町村に変更している場合には、全ての市区町村で戸籍を取得する

- 不動産の相続登記で必要となる、戸籍の附票については広域交付制度の対象となっていないため、本籍地の市区町村の役所で取り寄せる必要がある

- 専門家の相続などの戸籍収集実務は、①依頼者自身による直系血族の戸籍請求、②代理人による傍系血族の戸籍及び戸籍の附票の代理請求で対応することで、日数、郵送小為替コストの削減が図れる

- 本籍地以外での婚姻届出時の戸籍謄本の提出省略のほか、将来的には、マイナンバー制度の利用による他の行政機関での手続きにおける戸籍謄本の提出不要など、行政手続きの負担軽減につながる見込みがある

2024年3月1日施行の戸籍謄本広域交付制度の概要と、士業、専門家の制度開始後の実務対応について解説します。

目次

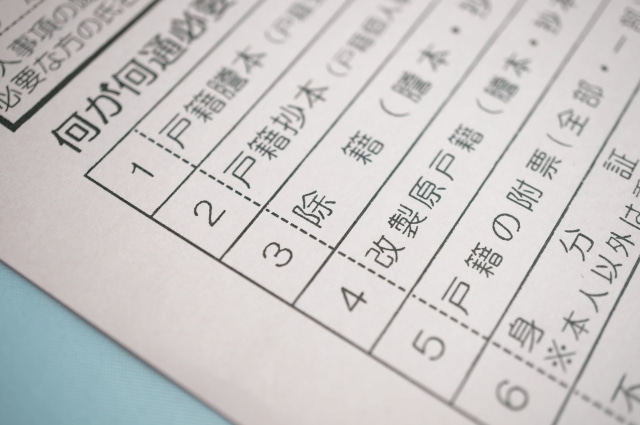

戸籍謄本広域交付制度の概要

2024年3月1日から、戸籍謄本、除籍謄本の広域交付が可能になります。

これにより、本籍地が遠方であっても、住所地や勤務地に近い市区町村役場でこれらの書類を請求できるようになります。ただし、戸籍抄本や除籍抄本、電子化されていない一部の戸籍は引き続き本籍地の役場でのみ取得可能です。また、相続登記において、被相続人の住所と本籍をつなげ被相続人と登記簿上の所有者の同一性を証明するために用いられる戸籍の附票も制度の対象外となっており、本籍地の役場でのみ取得可能となっています。

法務省HP:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)より引用

広域交付における本人確認手続きと必要な身分証明書

広域交付制度を利用して戸籍謄本を請求する際、役所窓口にて本人確認が求められます。請求者は、市区町村の窓口に訪問した際、顔写真付きの公的身分証明書を提示する必要があります。

具体的に求められる身分証明書は以下の通りです。

- 運転免許証

- マイナンバーカード

- パスポート など

健康保険証や年金手帳など、顔写真のない身分証明書では、広域交付の請求を行う際の本人確認資料としては認められていません。

戸籍謄本広域交付制度後の士業・専門家の実務対応

広域交付制度により利便性が高まり、士業・専門家の相続務効率化を図れます。

従来の戸籍実務対応

これまでは、一般的に士業・専門家が依頼者から交付を受けた委任状もしくは、各士業の職務上請求書を用いて、相続実務に必要な戸籍謄本等の収集を行ってきました。しかし、この方法では、本籍地ごとへの郵送請求に伴う日数のほか、郵送費及び定額小為替などの手数料負担などがかかっていました。

士業・専門家は、依頼者から直系血族の戸籍の全てを収集し、必要に応じて傍系血族の戸籍や戸籍の附票を代理請求することで、手続きの効率化を図ることができます。これにより、郵送費や手数料、時間の節約が見込まれます。ただし、戸籍の附票は広域交付の対象外であるため、本籍地役所での取得が必要です。

広域交付制度開始以降の戸籍請求実務

下記の順序で行うことにより、士業・専門家側の相続人確定作業の効率化が図れます。

①依頼者自らで、最寄りの役所窓口で直系血族の戸籍の全てを収集し、収集した戸籍を士業・専門家に対して交付する

②士業・専門家が不足している傍系血族の戸籍や戸籍の附票を代理で郵送請求する

これにより、郵送費や手数料、日数ともに大幅な効率化が見込まれます。もし、依頼者自らが役所窓口に行くことが難しいようであれば、従来通りの士業・専門家による戸籍収集を行えばよいだけです。

改正戸籍法によるその他の手続き負担の軽減

改正戸籍法は、本籍地以外での婚姻届提出時の戸籍謄本の提出を省略できるなど、行政手続きの緩和を促進しています。将来的には、マイナンバー制度と連携して、行政手続き全般で戸籍謄本の提出省略や戸籍電子証明書の活用によるオンライン手続きの簡素化が期待されています。

まとめ

- 戸籍法の改正により2024年(令和6年)3月1日以降、戸籍謄本の広域交付制度がはじま・り、戸籍謄本取得がどの役所でもできるようになり利便性があがる

- 戸籍謄本の広域交付制度利用対象者は、窓口での本人による取得に限定され、郵送や代理人(専門家の職務上請求も含む)による取得はできない

- 郵送や代理人請求など、広域交付を利用しない場合の戸籍謄本取得は本籍地の市区町村の役所にて取得する必要があり、本籍地を複数の市区町村に変更している場合には、全ての市区町村で戸籍を取得する

- 不動産の相続登記で必要となる、戸籍の附票については広域交付制度の対象となっていないため、本籍地の市区町村の役所で取り寄せる必要がある

- 専門家の相続などの戸籍収集実務は、①依頼者自身による直系血族の戸籍請求、②代理人による傍系血族の戸籍及び戸籍の附票の代理請求で対応することで、日数、郵送小為替コストの削減が図れる

- 本籍地以外での婚姻届出時の戸籍謄本の提出省略のほか、将来的には、マイナンバー制度の利用による他の行政機関での手続きにおける戸籍謄本の提出不要など、行政手続きの負担軽減につながる見込みがある

戸籍法の改正、そして戸籍の広域交付制度の開始に伴い、利便性が高まる反面、依頼者自身による相続手続きの負担が削減され、依頼者自身による相続手続きができるという面から、士業・専門家への依頼ニーズが減少する可能性はあります。

しかし、シンプルな相続手続きだけで済む方であればネットで調べ手続きが十分できるので、よいでしょう。しかし、相続や資産承継対策については、法務、税務を考慮した、横串での横断的な知識、経験が必要です。一般個人では、一分野については調べればできても、分野にまたがる対応は難しい分野です。

トータル的なアドバイス、コンサルティングこそ、今後士業、専門家が求められる能力です。我々としては、戸籍広域交付制度を利用して業務効率化を図り、その空いた時間を用いてコンサルティングに取り組むという契機に活用できます。

2024年4月1日相続登記義務化徹底解説!~新制度下での登記実務と関連法案の概要と実務対策とは?~

2024年4月1日から施行される「相続登記義務化」は、不動産登記実務における大きな転換点となります。これまでの経験に基づく実務が、法改正によって新たなビジネスチャンスが生まれる可能性があります。相続登記が選択から義務へと変わるこの重要なタイミングで、私たちは何を準備し、どのように対応すべきでしょうか?

新制度の導入は、相続登記を取り巻く環境を一新します。この変革期において、最前線で活躍する専門家として、必要な知識とスキルを身につけ、顧客に相続登記義務化を見据えたサービスを提供することが求められます。

「相続登記義務化」の詳細、相続登記が遅れた場合の対応策、相続登記義務違反者に対する過料処分の手続きの流れ、その他相続登記義務化に関連する不動産登記法の改正点、2024年3月1日からスタートする戸籍の広域交付制度など、士業・専門家として知っておくべき情報は山積しています。相続登記の義務化がもたらす実務の変化に適切に対応し、顧客にとっても、自身の業務にとっても、最適な準備を整えるためには、このセミナーが最適です。

- 相続登記義務化3年以内の登記義務と法改正前の相続物件への適用

- 相続登記義務化と住所変更登記義務化の起算点はいつから?

- 速やかに相続登記ができない事案の対応方法としての相続人申告登記とは?

- 実際に過料処分はされるのか?登記官の事件把握からの過料事件手続きの概要

- 相続登記義務化に関連する他の不動産登記法の改正点(職権による死亡情報登記、職権住所変更登記など)

- 戸籍謄本広域交付制度スタートによる専門家の実務対応のポイント

※この内容は、2024年1月17日に撮影された内容になります。ご了承ください。

[otw_is sidebar=otw-sidebar-2]

[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]