法務・税務の知識をいくら頭に詰め込んでも、実際に活用できる場所がなければ実務経験を積めません。

士業の先生からよく相談を受ける点として、知識は学んだ、では、実際の案件獲得をどうすればいいのか?といったことをよく聞かれます。

今回の記事のポイントは下記のとおりです。

- BtoB(紹介元)とBtoC(エンドユーザー)とでは悩みや課題は異なる。同じものを顧客には提供しても刺さらない

- 顧客の悩み、課題は何かから、サービスを考える

- 商品づくりは本業の枠にとどまらず、何が課題かと考えることでプラスαの「士業・専門家サービス」×「〇〇〇」差別化要素をつくれる

- 紹介元に提供できるサービスを見える化(商品化)することが、商品化の最初のポイント

今回の記事では、顧客の悩みの考え方と顧客ごとに提供すべきサービスづくりの発想方法をお伝えします。

目次

BtoCとBtoBの悩みと提供する商品は異なる

エンドユーザー(BtoC)開拓しようとすると、一人ずつの顧客との信用をリアルで構築するための時間を個々にとることは難しく、ホームページ制作、チラシ、広告費などの資金が必要となります。当然、資金がある方はその方法で取り組む方法でもかまいません。多数の顧客を紹介してくれる可能性がある紹介元(BtoB)開拓では、時間と相手の信用を得るための時間はかかりますが、エンドユーザー(BtoC)開拓よりも広告費はかかりませんし、人間関係で開拓できます。

紹介先(BtoB)開拓で意識しておかなければならないのは、エンドユーザーと紹介元の悩みは違うということです。ここを間違えていると紹介元の課題は解決できないばかりか、顧客を紹介してほしいという、仕事だけを求める下請け的な営業となってしまいます。

例えば、紹介元が仕事を大量に抱えていて、外注先を増やしたいという状況であれば、本来業務中心の下請け的な営業でも仕事は受注できますが、そうではなく現在マーケットは成熟していて、現在いる外注先に発注すれば十分間に合っている体制であれば新規に組み込むことは、容易ではありません。例えば、僕は司法書士をやっているので登記という商品もありますが、紹介元に提携司法書士が元々いて、その事務所で十分に仕事が回っており外注先に不満がなければ、つけ入る余地がないんです。また、登記という手続き業務はその紹介先の不動産を購入する、売却する顧客には必要な手続きですが、紹介元にはそもそも必要な手続きではなく、実際に今の司法書士で仕事が回っていれば悩み、課題は何もないのです。

士業が提供するサービスは、エンドユーザー(BtoC)の課題解決に役立ちますが、紹介先開拓においては、本来業務でそもそも相手の課題は解決できない可能性があるということを理解する必要があります。

紹介元への開拓、営業方法については別の記事で詳しく解説しています。

紹介元の悩み、課題は何かを考える

では、 どうやって紹介元の悩みや課題を把握するか、それは直接担当者に聞くのがベストです。もし、直接聞く機会がなければ、Yahoo 知恵袋などでそのお客さんの業種が悩みに持ちそうな質問をピックアップしてその回答を探るなどを行ってます。その業界に関するたくさんの質問と回答が網羅されているので、あたりをつけられるはずです。

例えば、BtoC(エンドユーザー)であれば、相続に関する悩みとして、認知症、資産承継、節税などの悩みがありますが、BtoB(紹介元)でいうと、ビジネスしているため、常に人、物、お金の問題で何かしら悩んでいます。これは、僕もそうだし、事務所経営している士業や専門家の先生はみな同じです。

この三つのキーワードを基準にどんなことで悩んでるのかといったことを考えていきます。

例えば、

人であれば、人材教育、採用、マネジメント、

お金であれば、売上、集客、資金調達

物であれば、商品、サービス、在庫など

何かしらの悩みや課題はあるはずです。僕自身悩みがない人なんて見た事がありません(笑)

それらの課題や悩みを自分が持っているサービスや人脈で解決できないかということを考えていくことがポイントです。つまり、紹介元のメリットを考える必要があります。

当然、一番簡単なものは、業務を紹介したことに対して直接紹介料を支払うというのが簡単ですが、我々士業の多くはリベートが禁止されているのでできません。では、他の方法で自社に紹介すればするほど、相手にメリットが出る仕組みはないか、相手が自ら自社を宣伝してくれる仕掛けはつくれないか、ということを考えるのです。

全て自分で解決できなくてもそれらを解決できる人を紹介するだけでも相手の課題を解決するお手伝いできます。

顧客の悩み、課題に対して提供できるサービスを考える

例えば、 紹介元の悩みとして下記のような悩みがあるということがわかったとします。

・集客が上手くできていない

・商品単価が低く、単価を上げていきたい

・人材教育まで手が回らない

などです。

では、何を提案していくのか?

例えば、売上だったら集客のお手伝い、相談会の共催、セミナーの共催、集客用のチラシやウェブ用の記事のライティング、紹介元の顧客に対するサービス商品付加の提案などができます。自分ができることで何が貢献できるだろうと考えていくんです。

相手の商品単価を上げるというニーズで言うと、紹介元の顧客に対する新商品提案ということもできます。僕の例でいうと、生前対策コンサルティングを税理士さんなど紹介元の方で受注して売り上げをつくれるよう商品のチラシをこちらでつくるこういったことから始めています。そして、もっと踏み込んでできるのであれば、紹介元のスタッフが自分たちで顧客の信託コンサルができるように社内勉強会を開き、実際にコンサル業務として紹介元で受注してもらってその過程で発生した案件の契約書作成や登記業務を本来業務として受注するという方法もあります。

人材教育も、従業員向け勉強会のお手伝いだったり、ITツールを使った業務効率化、集客やWeb、動画コンテンツ作成のサポートと専門スタッフ育成など提案できます(こうみると、本来の司法書士業務ではないですね(笑))。

顧客の求める悩みや課題が本来業務になければ、それを自社で又は自社でできなければできる人を紹介してサポートをする、そういうことで顧客の役に立ちますし、そこから本来業務の受任へとつなげられます。

しかも、士業・専門家という信用+αで提案することにより、他社の一般企業よりも信用度が高いポジションでサービス提供ができてしまいます。本業を軸に、ほかのサービスをつけることで「士業・専門家サービス」×「〇〇〇」という差別化された業務効率化、集客支援、組織運営など自分の事務所で培ったノウハウを元にサービス提供、つまり本業以外のコンサルサービス提供ができます。こういったことを発展させ、私も最近は、このような業務支援の顧問型サービスをつくり、顧客に対して提供しています。

今だったら、自分で全てできなくてもクラウドワークス、ココナラといったサイトで外注先も簡単に調べられます。まずは、その紹介元の悩みに対してどんなことを提供できるのか、考えてみて下さいね。これが発展していくと、さらにパッケージとして業務支援の顧問契約サービスとして新規のサービスをつくれます。

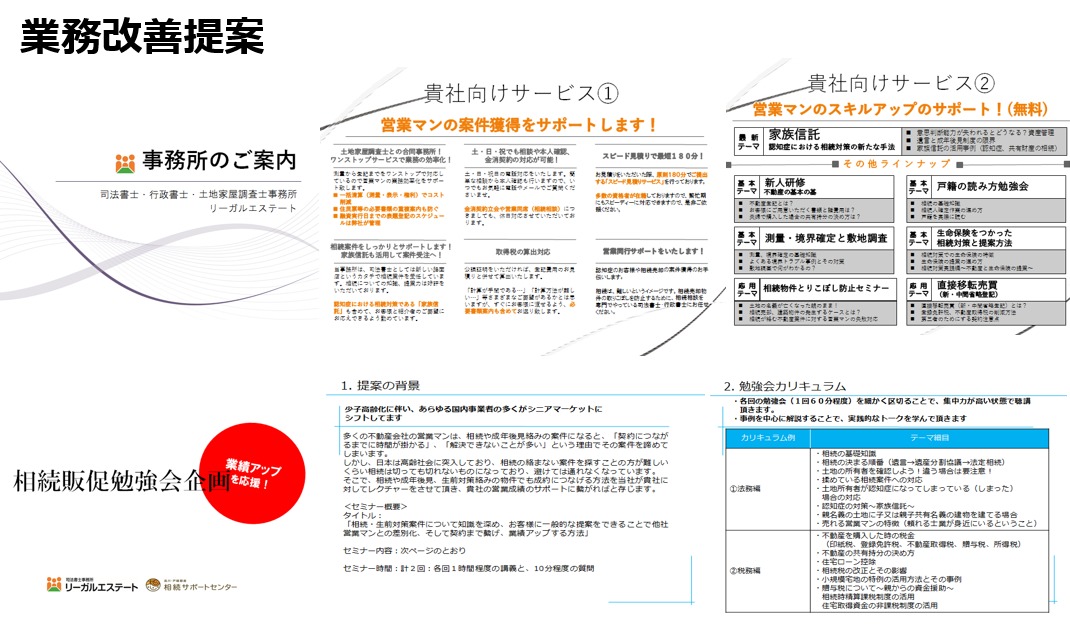

紹介元に提供できるサービスを見える化(商品化)する

実際に思いついた案は口頭だけでなく、目に見える形で商品化することがポイントです。

実際に目で見て、イメージできないと人は動けません。

皆さんも、そうじゃないですが?言葉だけではイメージできないものも、プロトタイプとして試作品があれば、お、これいいじゃんと動ける、これと一緒です。

実際にお手伝いできること、内容を可視化し比較検討できる”業務改善提案書”として届けることがポイントです。

上記のように形にすることで紹介元は検討できますし、提案した紹介元の相手の決裁権者にもみてもらい判断できる材料となります。まずは、思いついたものを提案書という形で届ける発想をしてみてください。形にしないと相手に届かないし、次のステップに進めることが難しいです。形にすることで、この先生は仕事ができると相手に感じてもらえるというメリットもあります。

無形のものを目に見えるようにする、たったこれだけで商品として顧客に届けられます。

そして、無料でできるサービスと有料でできるサービスと内容をわけることで新たにサービスをつくることもできますし、僕の場合も当初は本来業務受注をするための無料サービスだったものが、今は、企業向けの集客支援として顧問契約の有料サービスの商品化をしたりしています。

有料と無料サービスの作り方については別の記事で詳しく解説しています。

まとめ

- BtoB(紹介元)とBtoC(エンドユーザー)とでは悩みや課題は異なる。同じものを顧客には提供しても刺さらない

- 顧客の悩み、課題は何かから、サービスを考える

- 商品づくりは本業の枠にとどまらず、何が課題かと考えることでプラスαの「士業・専門家サービス」×「〇〇〇」差別化要素をつくれる

- 紹介元に提供できるサービスを見える化(商品化)することが、商品化の最初のポイント

新商品は、顧客が求めるものから発生します。悩みを解決できるものは何かとアンテナを立てることが重要です。このサービスづくりの発想が、僕もそうですが司法書士業務にとどまらない、新しいサービスづくりに重要なポイントです。

既存の登記業務、税務申告、契約書作成など〇〇士、〇〇業という自分の専門業種の枠にとらわれてしまいがち。だから、新たな領域にチャレンジすることも難しいし、もともとの専門領域が資格という規制があるからこそ、その枠から抜け出せないということが多いです

これから、本来業務とは違った形で、我々が求められるサービスが変わっていくでしょう。そのときに何が提供できるか、顧客目線でサービスを考える発想をしていきましょう。

家族信託・生前対策相談を継続的に獲得するには?

コロナになってからオンライン事業が拡大し、仕事の仕方や家での過ごし方など、さまざまな点で変化が訪れています。こういう大きな過渡期に自分のビジネスを見直すということ。どの経営者でもビジネスマンでも必ずやっていることだと思います。

リーガルエステートも今この転換期にどのように時代に合わせたサービスやビジネスを構築しているのか。それを日々考えているところです。士業・専門家はこれまで手続き代行業務で生計を立ててきました。しかし、今、時代は情報社会。手続き的なものは一瞬にしてWEBメディアで調べ、少し難しい物でもできてしまいます。

では、なぜ顧客は士業・専門家に相談するのでしょうか?

士業・専門家へ依頼するその価値を私達は常に考えなければなりません。

高齢化社会がさらに加速する日本において、多くの人が直面する「認知症問題」や「少子化問題」。

ご家族ごとに状況や家族構成、ご要望が違うことに対し「私はどうやってやればいいのか」というコンサルティングを考えていく。その中でどのように「家族信託」や「成年後見」など生前対策のご提案を提供していくのか、です。

求められているものは、「ご家族円満」。家族信託は一手法です。そのお客様への一つひとつの考え方が家族信託400件の受任につながっている。僕はそう考えています。

見つめ直すきっかけとして、是非本セミナーをご活用ください。

下記のような方にお勧めです。

・税金や不動産は専門外で、何が問題となるのか、どのようにお客様に伝えたらいいのか分からない…

・遺言や家族信託はしたが、不動産や税金対策までは見ておらず問題ないのだろうか?

・家族信託など生前対策の実務は学んだが、集客ができない…

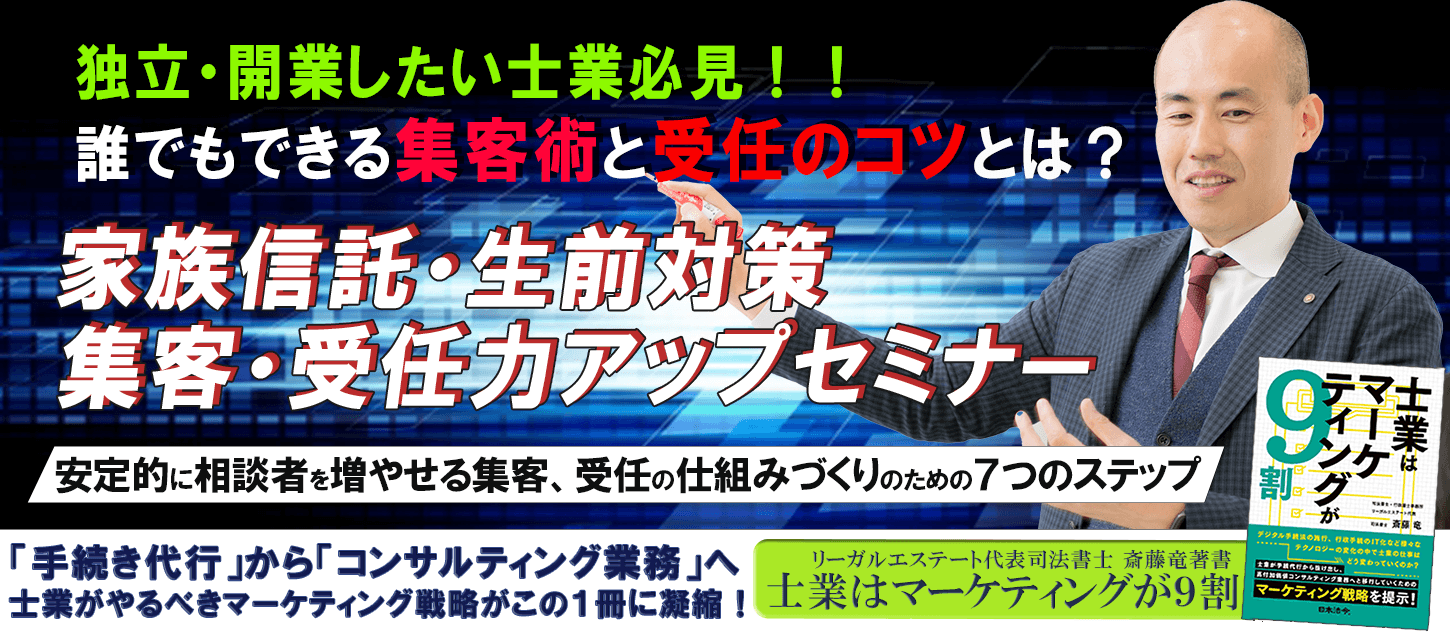

家族信託・生前対策受任力アップセミナー

セミナーでは下記の内容を伝えています。

- 相続・家族信託のマーケットの状況

- 士業・専門家業の時代の流れと高収益生前対策案件受任の発想方法

- 家族信託、任意後見、遺言など生前対策提案の活用方法

- 生前対策・家族信託コンサル業務における商品設計のコツとは

- 生前対策・家族信託相談からの不動産提案のポイント

- 価格競争に陥らず、安定的に相談者を増やすコツ

- 生前対策から相続手続きまでのLTV(生涯顧客最大価値)を高めるためのポイント

- 選ばれている士業・専門家のポジショニングの秘訣

- 提案型業務への移行の7つのステップとは

[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]