これから、営業先開拓、ブログやセミナーなど情報発信をしたいが、その時間がないと相談を受けることがよくあります。その中の問題の一つとして、ついついお客さんのためにと思い、仕事にならなくても無料でサービスを提供し続けてしまうということがありがちです。

士業・専門家の先生はお客様のために最適なサービスを尽くしたいと思うからこそそういったことになりがちなんです。無料でやってしまうと、そのための人件費、時間が取られ、本当にやりたいことに費やす時間を取られてしまいがちです。

過去、 なにを隠そう僕自身もそう言った苦い経験がたくさんあります(笑)

その結果、どうしても、目の前にある仕事に追われてしまい、将来のためにやるべきことをついつい後回しにしてしまうことがよく発生してしまうんです。

今回の記事のポイントは下記のとおりです。

- 士業・専門家サービスは形が見えないので、まずは、そのサービスの棚卸を行う

- 棚卸したサービスを提供するために必要な時間とコストを時間当たり生産性を元に計算する

- 各サービスのコストから、無料と有料の線引きをする

- 有料サービスを目に見える形で商品化するには、①チラシをつくる、②外注し協業するという方法がある

- チラシをつくることで、実際の反響を分析し、更なる商品改善、新商品づくりのテストマーケティングができる

無料サービスと有料サービスの線引き方法についてお伝えします。

目次

提供しているサービスを棚卸する

士業や専門家のサービスは形が無いサービスだからこそ、お客さんも形に見えないということが多いため、どこまで無料で対応してもらえるのかがわからないといったことがままあります。お客さんの側から見ても形がないサービスであるからこそどれだけの時間やコストがかかることがわからない、だからついつい無料で聞いてしまうといったことが発生しがちです。

そこで、 今、自分の事務所で提供しているサービスを形にする作業が必要です。

例えば相続相談であれば、 お客さんの状況をヒアリングしどんな対策方法があるのかという概要方法を伝える、 ネットや役所などで事前調査を行う、どれだけのメリットとデメリットがあるのかを伝える、具体的な手続き、 費用、スケジュールなど、まず自分が手がけているサービスの過程を棚卸しする必要があります。

まずはこの過程を、箇条書きでいいのでまとめてみます。

実際に無料でついつい、提供してしまっているサービスの内容が分かるはずです。

サービス提供するために必要な時間とコストを計算

次に行うことが、サービス提供に必要な時間とコストを計算することです。棚卸した業務をもとに、それぞれにかかる時間とコストをそれぞれ見てきます。

実際に行う作業量と作業時間、これを自分の事務所の人件費の時間当たり人件費と比較してこのサービスには一体いくらのコストがかかるのかを調べる必要があります。

この時間あたり人件費も、あまり低く考えてしまうと事務所の利益が出せません。

そこで、

時間当たり単価 5000円設定すると…

1日8時間で4万円

20日(1ヵ月)×4万円=80万円

売上に対する労働分配率を4割と考えると、支払えるスタッフの人件費は32万円です。

賞与や福利厚生費を考えると、やはり5000円は目指したいところです。

なので、ある作業に3時間かかっているのであれば、時間当たり生産性5000円×3時間で15000円のサービスです。

これが仮に5時間かかるものであれば、25000円のコストが発生しています。

すべての無料サービスを所長がやるのであれば、実際のお金はかかっていないと思われがちです。ですが、 見えない事務所家賃などの経費はかかっていますし、スタッフにやらせれば当然人件費が発生します。

なので、無料サービスは仕入れがなくてもコストがかかるという事を頭に入れておくべきです。

そのことを理解した上でこの無料サービスをお客様に今後の広告費(貸し借りでいうと貸し) として本依頼や仕事にならなかった場合には、別の仕事で回収できるのか、ということも考えて無料サービス提供を考えていく必要があります。

なので士業・専門家サービスで言うと無料相談はフロントサービスで用いることが多いですが、その相談も2時間、3時間と費やすようであれば、1万円以上のコストがかかっているという意識は持っておくべきです。

コストを計算することで、どこの部分に負荷がかかっているのかといったことが目に見えるようになるはずです。

無料でできる部分、できない部分を選択する

コストが計算できるようになるとどこまでのサービスを無料にするのか、有料にするのかといったことが見えてきます。

特に高いのが、時間あたりの人件費。

なので、時間を使わないという部分も無料サービスにしていくということを考えていく必要があります。

ですので、 メルマガやYouTubeなど動画などで事前に概要を伝え、確度が高いお客様を無料相談に誘導するということも一つの方法です。

また、無料サービスもネットなどで事前調査ができ、時間がかからない部分だけにとどめるなど、今後継続的に仕事の発注が見込めるような取引先で貸しを作るという発想であれば無料サービスにコストをかけても構いません。しかし、そうではないのであればあくまで広告費として支払える部分だけにとどめるべきです。

ここまで述べた業務の棚卸とかかるコストを見える化すれば、どこまでが無料で、どこからが無料とするのかという線引きすることができるはずです。

場合によっては、この業務は自社でやる必要はなく外注してしまった方が早いし安いということも見えてきます。

まずは、業務の棚卸→コスト計算→無料と有料の線引きのステップをやってみてください。

無料サービスを有料化する

意外と士業や専門家の先生たちが気づいていないのは、今まで提供してきた無料サービスがお客さんにとってみれば、お金を支払ってでも受けたい価値が高いサービス だったりすることがあるということです。

今までの仕事の慣習やついついお客さんのためにという形で無料で動いてしまった結果、 当たり前のように継続的に無料で提供してしまっているという状況です。

何度も言うとおり、これが今後継続的に仕事の発生が期待できる取引先であれば、信頼残高を作るための”貸し”を作るという発想で無料で提供してもいいかもしれませんが、それでもそのサービスには本当は有料の価値があるということを伝える必要はあります。そうすることでその取引先にきちんと貸しを作ったということを伝えることができます。

そこで、棚卸したサービスで有料化するサービスを目に見える形で商品化をします。

商品化する方法としては、下記の2つがあります。

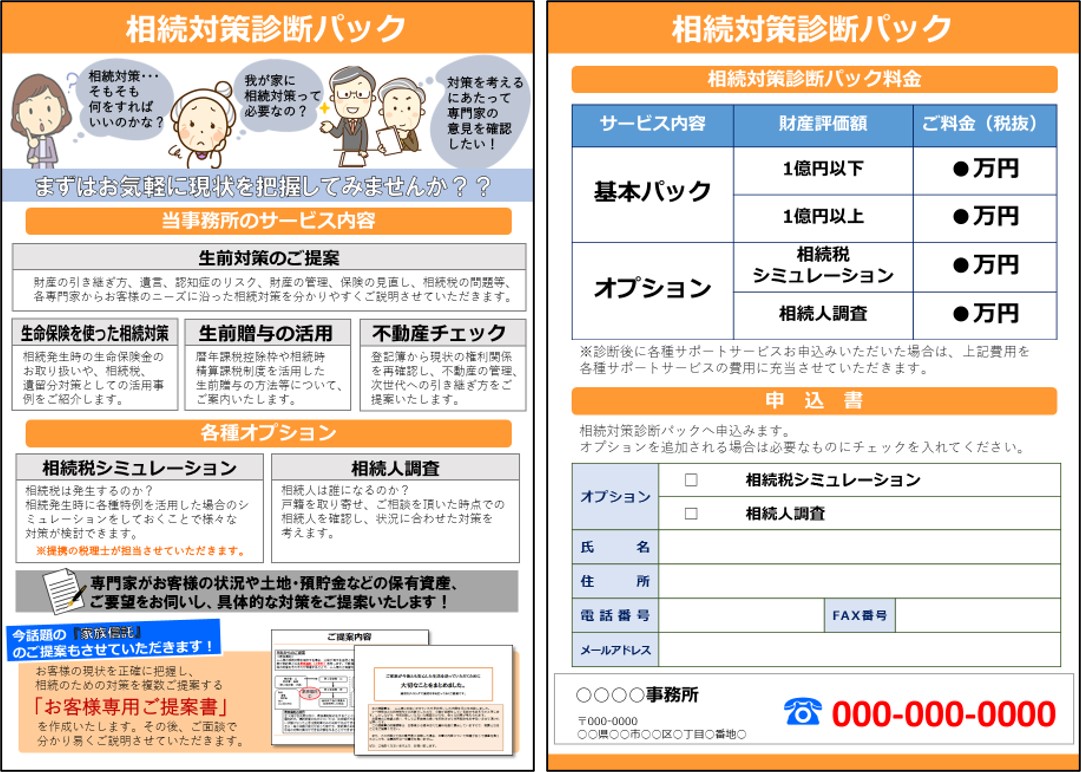

①チラシをつくる

②外注し、協業する

①チラシをつくる

無料で提供してきたサービスの一部を目に見える形で商品化し、有料化するために取り組んでもらいたいことが、まずはチラシにするということです。

口頭で伝えていたから、サービスは目に見えません。

A41枚のチラシにまとめることで、ここまでが無料、ここから先さらに踏み込んで調査や手続きを行う際にはチラシの内容に記載されているサービスが必要ということをお客さんに目に見える形で伝えることができるようになります。

よくあるのがあまりに商品をつくりこんでしまい、ホームページに掲載するレベルまで造りこんでしまうということがありますが、そこまでは、最初の段階でする必要はありません。

実際にページを作るには、時間がかかりますし、自社でページを作れない場合には外注コストもかかってしまうので PowerPoint などで A 4チラシ1枚で商品化してしまうべきです。

まずは、実際に無料サービスを提供している目の前のお客さんに対して、先ほど棚卸した無料サービスの提供後に、更に調査や手続きを実際に行うには、このサービスという形でチラシで提案します。

僕自身も相談業務をヒアリングと概要の提案、更なる提案という形に分けました。そうすることで一定のお客さんが有料サービスを申し込む、確度が高くないお客さんは無料サービスで終わるという線引きを作ることができました。

実際に提案しそのお客さんの反応を見て商品を改善していくのです。

なので、まずは A 4のチラシ1枚を作りそこでお客さんの反響を見る、その動向次第で改善し、ニーズが高くさらなる需要が見込めるということであればホームページやLPをつくり集客していくというステップを経て新商品づくりに活かしていきます。

チラシであれば、簡単に軌道修正できるのでテストマーケティングに有効です。

②外注する

自社の専門分野以外、または税理士さんなどお客さんとの顧問契約での関係性から有料に移行しづらいというような場合には、例えば不動産売却や保険提案、税務、信託提案、業務改善など 他者と協業するというのも一案です。

先ほどの有料サービスのチラシと同じイメージで、ここから先は協業先のサービスを使うので有料という流れを持ち込むことができます。

まとめ

- 士業・専門家サービスは形が見えないので、まずは、そのサービスの棚卸を行う

- 棚卸したサービスを提供するために必要な時間とコストを時間当たり生産性を元に計算する

- 各サービスのコストから、無料と有料の線引きをする

- 有料サービスを目に見える形で商品化するには、①チラシをつくる、②外注し協業するという方法がある

- チラシをつくることで、実際の反響を分析し、更なる商品改善、新商品づくりのテストマーケティングができる

ついつい無料でやっているサービスもお客さんから見てみると、ものすごく価値が高いといったことがよくあります。自社の 無料サービスの棚卸からまず行い、どの部分にコストがかかっているのか、実際はニーズがあるのかといったことをぜひ今一度確認してみてくださいね。

次の士業・専門家のビジネスモデルを構築するには!?

士業は、資格という安定した肩書があるからこそ、国民に広く信頼されており今の士業という仕事があります。

その反面、どうしても資格という枠に捉われ過ぎがちな面があり、本当は色々できるのに、チャレンジできる土台があるのに、〇〇士は〇〇いう業務しかできないという、自分の枠を狭めてしまっていがちです。そして、ある程度、地域の信用を得て仕事を受注できるようになると、「こんなものでいいかも・・・」と思い込んでしまい、小さくまとまってしまいがちです。でも、本当は先人たちがゼロから築きあげた資格、その信用があるから今があり、次の時代の士業につないでいく責任があります。

インターネットが普及し、民間会社がリーガルテックの分野に参入してくるなか、士業はそのまま何もしないでやられっぱなしでいいのか??そんな訳はありません。

なによりも危険なのは変化をしないこと、新たなチャレンジに勇気をもって踏み出せなくなることです。

チャレンジするということは、当然、失敗する可能性も含まれます。

でも、失敗して失うものなど、たかが知れています。

今後、我々は時代の流れを受けてチャットツールやZoomなどオンラインの仕事の進め方を本格的に学んでいく必要性があります。

そんな中、下記のような悩みはありませんか?

・新規顧客開拓をし続けるのが苦しい

・手続きビジネスから脱したい

・高額コンサル販売方法がわからない

・WEB・IT活用に苦手意識がある

どのように士業・専門家業務をオンラインに変えて、手続き代行ビジネスからコンサル型ビジネスへと変えていき、継続的な顧客獲得と育成の仕組みを構築していけばいいのか、斎藤が取り組んできた事例を元にWEBセミナーにてお伝えします。

家族信託・生前対策集客・受任力アップセミナー

セミナーでは下記の内容を伝えています。

- 相続・家族信託のマーケットの状況

- 士業・専門家業の時代の流れと高収益生前対策案件受任の発想方法

- 家族信託、任意後見、遺言など生前対策提案の活用方法

- 生前対策・家族信託コンサル業務における商品設計のコツとは

- 生前対策・家族信託相談からの不動産提案のポイント

- 価格競争に陥らず、安定的に相談者を増やすコツ

- 生前対策から相続手続きまでのLTV(生涯顧客最大価値)を高めるためのポイント

- 選ばれている士業・専門家のポジショニングの秘訣

- 提案型業務への移行の7つのステップとは

[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]