家族信託は財産管理や相続対策の有効な手段として注目されています。しかし、依頼者が遭遇するさまざまな状況変化に柔軟に対応するためには、信託を途中で終了する選択肢も考慮に入れる必要があります。

今回の記事のポイントは下記の通りです。

- 家族信託を途中でやめる際には、契約書に定められている信託終了事由と帰属権利者を確認する必要がある

- 信託終了事由が発生しない限り、または当事者間の合意がない限り、家族信託は原則として終了しない

- 信託を途中で終了した場合でも、残った信託財産は自動的には委託者に戻らず、信託契約で定めた帰属権利者に移る

- 信託法では「委託者及び受益者の合意」が必要だが、一般的には「受託者及び受益者の合意」が多く見られ、この場合、 受託者が協力しない場合、裁判による信託終了も可能だが、その手続きは複雑で費用もかかる

- 家族信託を途中で終了すると、信託の清算手続きが必要

- 信託財産の帰属権利者によって税務が異なる。特に贈与税の問題も考慮する必要がある

今回の記事では、家族信託の途中終了における法的手続きや注意点について解説します。

目次

家族信託の信託期間中に終了させる方法と注意点とは

家族信託は、財産の管理や相続における有効な方法である一方、やむを得ず信託期間中の終了が必要なケースも存在します。法的には、途中終了は可能ですが、その手続きには確認すべき事項があります。

信託終了事由の確認

信託を途中で終了するには、所定の信託終了事由を発生させる必要があります。終了事由は、通常信託契約書や信託法によって規定されています。この点を確認し、適切な対応を行うことが必須です。

信託終了事由は主に以下の2つに分類されます。

・当事者間の合意による終了

・信託法及び信託契約によって規定された終了事由

これらの事由に基づき、適切な手続きを行う必要があります。

当事者の合意による終了:合意終了の当事者は誰か?

信託法は、委託者と受益者が合意すれば信託を終了できると規定していますが、多くの場合、信託契約書には「受託者および受益者の合意」が必要とされています。このような場合、合意の形成には受託者の協力も必要となります。

信託法及び信託契約で定められている事由による終了:一定の事由は何か?

特定の状況が発生した場合、家族信託は自動的に終了する場合があります。

これは委託者や受託者の意思とは独立に発生するもので、そうした特定の状況(例えば、当初受益者の死亡、信託の目的が達成された、信託財産の破産など)が発生した場合、家族信託は自動的に終了します。このような法的な事由による終了は、当事者の意思でコントロールすることは基本的にできません。

そのため、任意で家族信託を途中で終了させたい場合には、一般的に当事者間の合意が必要になることが多いです。これは特に、法的な自動終了事由や契約での終了事由が発生していない状況で重要です。もし合意を得られない状況になった場合、家族信託を終了させるための他の手続きを探る必要があります。これには法的な手段や、場合によっては裁判所による信託終了を命じる手続きも検討しなければなりません。しかし、これらのプロセスは時間と費用がかかる可能性が高く、家族信託を設定する際には、可能な限り事前に終了に関する条件や手続きを明確にしておくことが望ましいです。

信託財産の帰属権利者の確認

帰属権利者も信託終了事由と同じく、通常信託契約書や信託法によって規定されています。

家族信託が途中で終了した場合、信託財産の帰属は自動的に委託者に戻るわけではありません。一般的に、信託契約で指定された「帰属権利者」が信託財産を獲得します。

信託契約の中で、帰属権利者がどのように設定されているかを確認することが、途中終了の際に非常に重要です。特に、帰属権利者が第三者であった場合、途中終了によって信託財産が第三者に移転するリスクがあります。

このように途中で信託終了させる場合には、士業や専門家が事前に設定した信託契約書の内容を確認し、信託期間中における終了時に誰がどのように財産を取得するのかという点を明らかにして依頼者に対して適切なアドバイスとガイダンスを提供することが求められます。

家族信託終了合意が取れない場合にやめる方法

合意による終了又は一定事由の発生により信託を途中終了させることはできますが、これまで述べてきた通り、家族信託をやめたいと考えている依頼者の意思だけで、終了させることは現実的に難しいです。

途中で家族信託をやめるための選択肢としては、以下の方法も検討材料です。

成年後見人を選任して合意終了させる

合意終了の当事者の一方が認知症など判断能力がなければ、成年後見人を選任する方法が検討されます。成年後見人が選任された後は、その人が財産管理などを行いますので、信託終了後もその関係が続くので注意が必要です。

裁判手続きによる信託の終了または無効

この方法は、合意が得られない場合の最後の手段ともいえます。しかし、裁判は時間と費用がかかり、その結果も予測が難しいことから、他の選択肢を検討できない場合に限られるでしょう。

受託者の解任と新受託者の選任

受託者が任務懈怠を引き起こしている場合には、受託者の解任と新受託者の選任が有効な手段です。これにより、新受託者と合意による信託終了がスムーズに行える場合もあります。

信託期間中の信託終了でも清算手続きが必要

家族信託が終了した場合も、信託は消滅していません。信託終了後の清算手続きが必要であり、これを怠ると信託財産の帰属が実現されません。

信託清算手続きの流れ

信託終了後、清算受託者が信託財産の清算手続きを担当します。

通常、信託契約時の受託者がそのまま清算受託者となり、清算事務を行います。具体的な手続きについては、別の記事で解説していますので、確認してください。

https://s-legalestate.com/liquidation-trust

清算手続き完了後の残余財産を帰属権利者が取得する

清算手続きが完了した後、残った信託財産は帰属権利者が取得します。このように、家族信託を信託期間中で終了させた場合においても、単純に信託財産を戻すだけではなく、原則にのっとり清算手続きが必要です。

信託終了時の注意事項:帰属権利者が誰か?

受益者が帰属権利者の場合

税制上、受益者が信託財産を取得する場合は、通常非課税とされます。これは、受益者が信託財産の実質的所有者であり、経済的利益の移転が発生していないためです。

第三者が帰属権利者の場合

逆に、受益者以外の第三者が帰属権利者となる場合は、贈与税が発生します。これは信託財産が受益者から第三者に移転した場合、その行為が贈与と見なされるためです。

このように、信託解散後の手続きと税制は複雑であり、士業や専門家にとっては多くの検討点があります。信託契約時点で途中終了を見越した適切な手続きと税務対策が必要です。

まとめ

家族信託を途中で終了することには多くの法的および財政的な要因が絡むため、その決定は慎重に行うべきです。

- 家族信託を途中でやめる際には、契約書に定められている信託終了事由と帰属権利者を確認する必要がある

- 信託終了事由が発生しない限り、または当事者間の合意がない限り、家族信託は原則として終了する

- 信託を途中で終了した場合でも、残った信託財産は自動的には委託者に戻らず、信託契約で定めた帰属権利者に移る

- 信託法では「委託者及び受益者の合意」が必要ですが、一般的には「受託者及び受益者の合意」が多く見られ、この場合、受託者の協力: 受託者が協力しない場合、裁判による信託終了も可能ですが、その手続きは複雑で費用もかかる

- 家族信託を途中で終了すると、信託の清算手続きが必要

- 信託財産の帰属権利者によって税務が異なります。特に贈与税の問題も考慮する必要がある

家族信託を途中で終了する場合には、上記のような多くの要素を考慮する必要があります。信託終了事由、帰属権利者、税務処理など、綿密な計画と専門家の協力が必要です。家族信託の設定から終了に至るまでの全体像をしっかりと把握し、適切な手続きと対策を講じることが重要です。

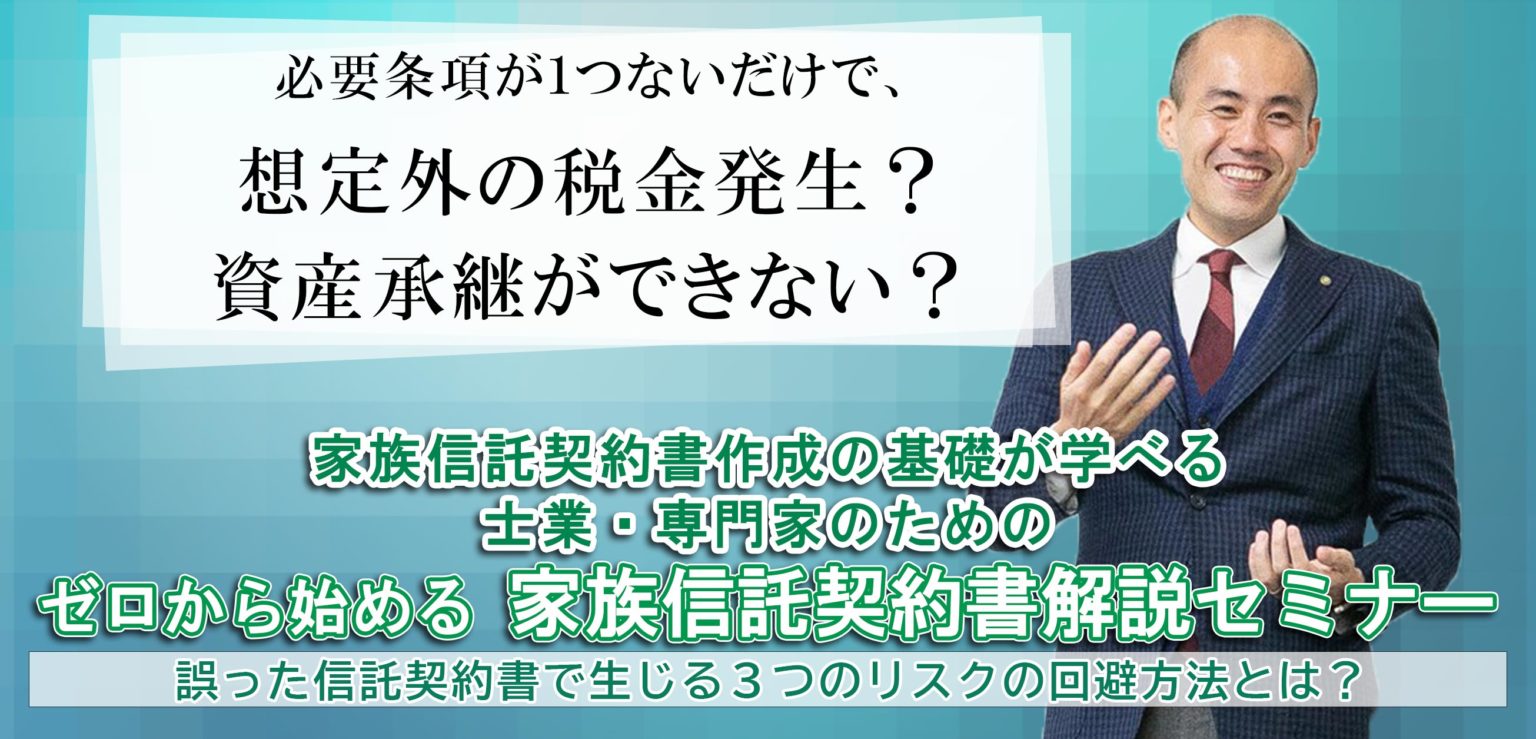

家族信託契約書を作成する際にどのように設計・起案していますか?

家族信託というのは、士業・専門家にとって遺言や成年後見では対応できなかった範囲をカバーできる「一手法」です。自由度が高い分、お客様のニーズにあわせた対策を設計できます。しかし、一方で、オーダーメイドの契約書というのは経験も必要。そして、制度の歴史も浅く十分な判例もない状況も重なって、なかなかハードルが高く感じる方もいらっしゃるでしょう。

特に、家族信託契約書作成になると士業・専門家の技術が問われます。

もし、間違った信託契約書を作成してしまうと、本来支払う必要がない税金が課税されてしまう、金銭を管理する信託口口座が開設できない、一つの条項がないだけで不動産の売却処分等ができないといったリスクが発生してしまいます。

ここができるのとできないのとでは、士業・専門家にとっては大きな差でもあります。

今回、家族信託組成数400件を超える信託サポート件数TOPクラスのリーガルエステートがその信託契約書の最新情報とともに、作成手法について解説します。

こんな方にオススメです

・これから家族信託をやっていきたいと思っている方

・家族信託契約書を起案する方

・ご自身の顧問先や顧客に家族信託を提案し、他の士業につなぐ方

セミナーでは、家族信託契約の内容と法務、税務の中でも特に重要なことをダイジェストでお伝えします。

【士業・専門家のためのゼロから始める家族信託契約書解説セミナー】

今回のセミナーでは、主に以下のようなことをお伝えしようと思っています。

- 間違った信託契約書を作成した場合の3つのリスク

- 無駄な税金を払わず、預金口座凍結を防ぐための家族信託契約スキームの徹底解説

- 契約書で要注意!自益信託と他益信託。契約時に想定外の税金がかかることも!?

- 不動産所得がある顧客には要注意!知っておきたい損益通算禁止のリスクと回避方法

- 信託契約後の金銭を管理するための信託口口座の開設手続きの流れ

- 不動産が売却できない!を防ぐための信託契約条項と登記の方法は、ズバリこれ

- 委託者の想いを叶える財産の引き継ぎ方と契約書の定め方とは?

- 信託終了時に想定外の税金が!?信託契約で絶対もれてはいけない契約条項

- 適切な資産承継を考えるためには出口戦略(終わり方)が重要

[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]