行政書士の資格があれば、独立して行政書士事務所を開業できます。未経験でも独立開業できるので、自分のペースで働きたいと考えている方にも行政書士は有用な資格といえるでしょう。

今回の記事のポイントは以下のとおりです。

- 行政書士は未経験でも独立開業できるが、実務をある程度積んでからの独立が望ましい

- 独立開業すると定年退職がなくなるため、年齢を気にせずキャリアを積める

- 独立開業すると収入が下がるケースもある

- 得意とする業務を絞り、SNSなどを使って積極的に広告活動することが成功のコツ

本記事では、行政書士が独立開業するために知っておきたいことをまとめて解説します。独立開業するメリットやデメリット、開業時に必要な費用の目安、成功のためのコツなどについても具体的に紹介します。ぜひご覧ください。

目次

1.行政書士の独立は難しい?未経験からの独立について

行政書士とは、他人の依頼を受けて官公署に提出する書類を作成したり、遺言書などの権利義務や事実証明に関わる契約書を作成したりすることで報酬を得る仕事です。国民の生活に根付いた業務が多いため、必要性の高い職業といえます。

また、仕事柄、行政関連の手続きに熟知しているため、コンサルティング業務も担当することがあります。大手事務所や一般企業に勤務する行政書士も多いですが、独立開業して自営業者として働く行政書士も少なくありません。

1-1.行政書士は未経験からでも独立できる仕事

行政書士は資格取得後すぐに独立する例も多くあります。しかし、独立したからといって、必ずしも成功が約束されているわけではありません。

実際のところ、行政書士の収入は依頼者が支払う報酬で成り立っているため、依頼がなければ経営を維持することは不可能です。また、依頼者がコンスタントに仕事を依頼するとは限りません。一度だけ相談して関係が途切れてしまうことが多い場合、行政書士としての業務よりも宣伝活動に力を入れなくてはならなくなります。

このように、独立後の顧客開拓の難しさや失敗のリスクを考えるならば、未経験で独立開業するより、勤務を通じて実務経験を積み、独立したほうがリスクが少なく開業ができます。

1-2.独立行政書士に向いている人の特徴

実務経験を積んだとしても、独立開業に適した状態になるとは限りません。行政書士として独立するのであれば、独立に適した資質を備えていることが求められます。

独立開業に適している資質や特徴としては、次のものが挙げられます。

- コミュニケーションスキルが高い

- 失敗してもすぐに切り替えられる

- 物事を実行するときに常に複数の道筋を考える

- 自分で解決策を見つけられる

- 1年以上は無収入でも耐えられる財力がある

独立開業して軌道に乗るまでは、事務員を置かずに1人で運営するケースも多いでしょう。実際の業務は当然のこと、問合せへの対応などもすべて1人で実施しなくてはいけません。コミュニケーションスキルが低いと、依頼者と話が続かず、次の案件につながらない可能性が高まります。

どれほど熟練した行政書士でも、対応を誤ることは想定されます。いつまでも失敗を引きずっていると、事務所の運営にも影響が及んでしまうでしょう。失敗してもすぐに切り替えられる性格で、なおかつ物事を実行するときに常に複数の道筋を考えておく用意周到さがあるならば、事務所の運営もうまくいきやすいと予想されます。

自分で解決策を見つける能力も不可欠です。独立開業した場合、事務作業などの細々とした業務はスタッフに代わってもらえることはありますが、報酬が発生する行政関連の業務は基本的には自分1人で対応しなくてはいけません。

また、すぐに顧客がついて経営が軌道に乗るケースは、それほど多くはないと考えられます。1年以上は無収入でも耐えられるほどの財力を蓄えてから、行政書士事務所を開業するようにしましょう。

2.行政書士事務所を開業するための3つの準備

行政書士として開業するときは、次の手順で準備を進めていきましょう。

1. 行政書士資格を取得し名簿登録する

2. 実務でスキルを磨く

3. 開業資金を貯める

各手順を説明します。

2-1.行政書士資格を取得し名簿登録する

行政書士として独立するためには、行政書士資格が不可欠です。行政書士は学ぶ範囲が広く、しかも合格率が低い(令和4年度は12.13%)資格であるため、かなりの勉強量が必要になります。

行政書士資格を取得したら、次は名簿登録です。次の書類を準備して登録申請しましょう。

・行政書士登録申請書

・履歴書

・誓約書

・本籍地の記載された住民票の写し

・身分証明書

2-2.実務でスキルを磨く

未経験でも独立開業は可能ですが、独立後の安定を考えると実務でスキルを磨いておくことをおすすめします。行政書士事務所などに就職し、実務をできるだけ多く担当できる環境に身を置きましょう。

2-3.開業資金を貯める

実務経験を積みつつ、開業に必要な資金を貯めていきましょう。事務所を借りる資金や当面の運転資金、生活費なども準備しておくことが必要です。後述しますが、生活費や当面の運営費もあわせて70万~300万円ほど用意しておくとよいでしょう。ただし、都市部に事務所を構えるときは、賃料が高くなるため、開業資金も高額になる傾向にあります。

時間に余裕があるときは、事務所の物件探しも並行しておこないましょう。おおよその家賃相場を知ると、開業資金として必要な金額も把握しやすくなります。

できれば、業務内容に合わせて事務所の立地を選ぶことをおすすめします。たとえば、法人向けの業務をメインとするならオフィス街、在留資格の手続きをメインとするなら入国管理局のそばなどがよいでしょう。

3.行政書士事務所の開業スケジュール

行政書士事務所の開業は、計画的に進めていきましょう。おおよそのスケジュールは以下をご覧ください。

1. 【開業2~1か月前】事務所を決定

2. 【開業1か月前】行政書士会に開業登録

3. 【開業1か月前~前日】備品・ホームページの準備

4. 【開業1か月以内】税務署に開業届を提出

開業日を決めている場合は、逆算して準備を始めてください。

3-1.【開業2~1か月前】事務所を決定

エリアを特定してから、事務所を探しましょう。エリア内の不動産会社に広さや設備などの条件を伝えると、候補となる物件をいくつか紹介してもらえます。

すでにソファやデスクなどがそろったレンタルオフィスも検討してみましょう。主要駅のそばに立地することが多く、顧客が訪れやすい点もメリットです。ただし、家賃が割高な傾向にあるため、長期的に見ると負担が大きいと考えられます。

予算に合う物件が見つからないときは、自宅で開業するという方法も検討してください。駅から近い場合や駐車場を利用できる場合なら、顧客も訪れやすいと考えられます。

しかし、事務所の住所は日本行政書士会連合会のホームページで公開されるため、自宅の場所を特定されたくないときは、別の事務所を借りてください。家族とも相談して、開業の1か月前までには事務所を決めておきましょう。

3-2.【開業1か月前】行政書士会に開業登録

開業1か月前までには、開業する都道府県の行政書士会に開業登録をします。登録の際に、事務所の写真や使用権がわかる書類などの提出を求められることがあるため、必ず事務所を決めてから開業登録をしてください。

登録の際には事務所名も申請します。行政書士会によって事務所名のつけ方にルールが決まっていることもあるため、登録する前に確認しておきましょう。たとえば、「事務所名に行政書士という文字を入れる」「都道府県の行政書士会に登録されている事務所名はなるべく使わない」などのルールが定められていることがあります。

また、都道府県によっては、行政書士会の支部長などが事務所を訪問して調査する「事務所調査」が実施されます。事前に提出した申請書どおりに備品や設備が整っているか確認されるため、正しく事務所を整えておきましょう。

なお、開業登録の申請から事務所調査までには、1か月ほどかかることがあります。開業日を決めている場合は、余裕を持って早めに申請手続きをしておきましょう。

3-3.【開業1か月前~前日】備品・ホームページの準備

開業1か月前までには、備品や設備を整えておくことが必要です。また、インターネット環境も早めに整えておきましょう。超高速通信を導入する必要はありませんが、顧客とのやり取りにメールや会議アプリなどを使う機会もあります。業務に支障が出ないように、通信環境を整えてください。

事務所のホームページも早めに開設するようにしましょう。プライベートでもビジネスでも、インターネットを使って情報検索する方が増えています。業務内容やアクセス方法、料金の目安などを記載したホームページがあれば、新規顧客獲得に役立ちます。

また、ホームページを使って、積極的に情報発信するのもおすすめです。業務と関連する情報を発信していけば、アクセス数が増えて、Googleなどの検索エンジンで上位表示されやすくなります。インターネットユーザーの目に留まる機会も増え、見込み顧客からの問い合わせが増えるかもしれません。

3-4.【開業1か月以内】税務署に開業届を提出

開業後1か月以内に、地域を管轄する税務署に開業届を提出します。e-TAXの利用者識別番号を取得している場合は、e-TAXソフトで開業届を作成して、オンラインで提出可能です。

紙の書面で開業届を作成する場合は、直接税務署に提出するか、送付してください。なお、開業届の提出には費用はかかりません。

開業届の控えを受け取りたい場合は、オンラインではなく紙の書面で提出しましょう。税務署で直接提出する場合は、控えを受け取りたい旨を窓口で伝えます。郵送により提出する場合は、開業届と開業届の控え、控えを返送するための封筒・切手を同封しておきましょう。

4.行政書士の開業5つのメリット

行政書士としての実績をある程度積み、なおかつ紹介した資質・特徴を有している方なら、独立開業を検討してみてはいかがでしょうか。行政書士事務所を開業することには、次のメリットがあります。

- 能力次第で高収入を目指せる

- 働き方を自分で選択できる

- 扱える業務領域が広く、仕事を受注しやすい

- 活躍の場が広がる可能性がある

- 定年退職の心配がない

それぞれのメリットを説明します。

4-1.能力次第で高収入を目指せる

会社員や公務員として働く限りは、どんなに能力があっても給与体系に沿った報酬しか受け取れません。インセンティブを受け取れる職場でも、インセンティブ制度で決められた金額しか受け取れないため、急激な年収アップは見込みにくいです。

能力に見合った報酬を受け取っていないと感じるときは、行政書士事務所を開業して独立してみてはいかがでしょうか。能力次第で高収入を目指すことが可能です。

ただし、能力があっても営業力が低い場合は、顧客がつきにくく、独立する前よりも収入が下がることもあります。営業方法や宣伝活動なども具体的に考え、開業に勝算があるのか慎重にシミュレーションしてください。

4-2.働き方を自分で選択できる

大手事務所や一般企業に勤務する場合、働き方を自分で選ぶことはできません。決められた時間に出社し、決められた場所で決められた仕事を行います。苦手な分野の仕事を任されても、余程のことがない限り、対応しなくてはいけません。

しかし、独立開業すれば、就業ルールはすべて自分で決められます。夜型の方であれば、11時~20時をビジネスアワーにしても問題ありません。また、残業は絶対にしない、平日を定休日にするなどのルールも可能です。

気分転換にカフェで仕事をしたり、引き受けたくない案件は断ったりするのも自由です。自分で働き方を決めたい方は、独立開業を視野に入れましょう。

4-3.扱える業務領域が広く、仕事を受注しやすい

行政書士は官公署に提出する書類の作成業務、手続きに対する相談業務、官公署への書類提出の代理業務など、幅広い業務に対応します。実際に、行政書士が扱える業務は1万種類以上あるともいわれており、仕事を受注しやすい状況です。

例えば、次の書類の作成や相談も、行政書士が対応できます。

- 遺産分割協議書

- 贈与契約書、売買契約書、賃貸借契約書、消費貸借契約書

- 示談書、協議書、内容証明

- 告訴状、告発状、上申書、定款

- 各種議事録、会計帳簿、貸借対照表 など

4-4.活躍の場が広がる可能性がある

行政書士としてさまざまな案件に対応する中で、経験や知識を蓄積し、特定の分野における専門性を高められます。その経験・知識を書籍としてまとめたり、事務所ホームページのコラム記事として発表したりすることで、特定分野の専門家として社会的な認識を得られるようになるかもしれません。

また、セミナー開催の依頼を受けることや、書籍やウェブサイトの監修を任せられることもあるでしょう。このように活躍の場が広がり、実務以外においてキャリアが広がる可能性があります。

4-5.定年退職の心配がない

行政書士の仕事自体には、定年はありません。しかし、事務所や企業の「社員」として働く限り、定められた年齢になったら退職し、仕事を継続したい場合は別の仕事を探すことが必要です。

一方、自分で事務所を開業している場合なら、定年退職はありません。健康に問題がなければ、何歳でも働くことができます。実際に、行政書士としての実績は年齢を重ねるほど積み重なるため、若いとき以上に顧客に高いスキルと信用を提供できます。

5.行政書士の開業4つのデメリット

行政書士として独立開業することにはデメリットもあります。特に次の4つのポイントには注意が必要です。

- 通常業務のほか事務所経営が必要になる

- 業務領域が広すぎるため、全分野の専門知識の習得が難しい

- 新規開拓が難しい

- 収入ダウンの可能性がある

各ポイントがデメリットになる理由や、対処策について説明します。

5-1.通常業務のほか事務所経営が必要になる

社員として働く場合なら、与えられた業務だけをしていれば問題ありません。行政書士としての書類作成業務や相談業務などに専念すれば一定の評価を得られます。

しかし、独立して行政書士事務所を開業する場合、行政書士としての業務だけでなく、事務所の経営もしなくてはいけません。経理や事務、広告活動なども、すべて一挙に引き受ける必要が生じます。

経理や事務などに苦手意識がある方なら、専門のスタッフを雇うという方法も検討できます。ただし、人を雇用すると人件費がかかるため、広告活動に力を入れてさらに案件を多く獲得することが必要になるでしょう。

5-2.業務領域が広すぎるため、全分野の専門知識の習得が難しい

行政書士が扱う業務領域は広く、すべての業務において完璧に知識を習得するのはあまり現実的ではありません。そのため、依頼を受けても業務領域によっては、うまく対応できない可能性があります。

すでに得意とする領域が決まっている方であれば、その領域専門の行政書士事務所として打ち出すことがおすすめです。苦手とする業務をせずに済むだけでなく、特定分野の専門家として、依頼を受けやすくなります。

ただし、得意とする領域がニーズの高い分野ではない場合、依頼数が減り、経営維持が難しくなる可能性もあります。専門分野を打ち出すときは、ニーズの高さもチェックしておくことが必要です。

5-3.新規開拓が難しい

行政書士の仕事はニーズが高いとはいえ、誰もがいつでも必要としているわけではありません。また、すでに行政書士に仕事を依頼したことがある方なら、特に問題がない限り、継続して同じ行政書士に依頼すると考えられます。

そのため、新しく開業した行政書士が案件を獲得するのは容易ではありません。実際に案件獲得が難しく、経営を維持できずに廃業する行政書士事務所も多くあります。

5-4.収入ダウンの可能性がある

安定した給与を受け取れる会社員とは異なり、独立開業した行政書士の収入は、獲得した案件数の影響をダイレクトに受けます。最初のうちは収入がダウンする可能性もありますが、1年経っても、2年経っても事態が好転しない可能性もあるため注意が必要です。

なお、広告活動や営業活動は、すぐに効果が出るものではありません。効果が出るまで耐えられるように、1年ほどの活動資金と生活資金を貯めてから開業するようにしましょう。

6.いくら必要?行政書士の独立開業費用

行政書士として独立開業するときは、次の費用がかかります。

- 行政書士登録料

- 事務所の賃貸料

- 備品代

それぞれの目安について見ていきましょう。

6-1.行政書士の登録料はおよそ30万円

行政書士として働くためには、行政書士試験合格後、行政書士名簿に登録することが必要です。登録料は都道府県ごとにある行政書士会を通して支払います。

なお、行政書士会ごとに登録料は異なりますが、30万円前後になることが一般的です。開業する都道府県の登録料については、行政書士会のホームページで確認しておきましょう。

6-2.備品代や賃貸料が必要

事務所を借りる場合は、賃貸料がかかります。最初は家賃と前家賃に加え、敷金、礼金、保証金などもかかるため、思わぬ高額になる可能性もあります。支払いが難しいときは、自宅で開業できないか検討してみましょう。

パソコンやコピー機、FAX、机、ソファーなどの備品代も必要です。また、行政書士は顧客の機密事項も扱うため、カギのついた書庫も用意しておきましょう。

6-3.事務所によっては内装工事費も必要

すぐに事務所として使える物件もありますが、家具がひとつもないばかりか、内装工事が必要な物件もあります。思いどおりの内装にできるのは魅力ですが、開業費用が高額になる点に注意が必要です。

物件を借りる前に、内装工事にどの程度かかるのかも見積もってもらうようにしましょう。少し割高な賃料であっても、内装工事不要で利用できる物件のほうが初期費用を抑えられることもあります。

6-4.当面の生活費も準備しておこう

開業してすぐに軌道に乗ることは少ないと考えられます。開業前に宣伝活動を十分にしていたとしても、顧客がコンスタントに訪れるようになるには数か月はかかります。少なくとも3か月分の生活費と運転資金は準備しておきましょう。

たとえば家賃・管理費が12万円、電気代・通信費・上下水道代などが3万円、生活費が25万円であれば、3か月分で120万円は必要です。事務員を雇用する場合は、さらに3か月分の人件費も加算します。

7.行政書士の独立開業を成功させる3つのコツ

行政書士事務所を成功させるためのポイントを3つ紹介します。

- メインとして取り扱う分野を決める

- Web広告やホームページ、SNSを活用する

- セミナーなどを通し人脈を広げる

各ポイントを説明します。

7-1.メインとして取り扱う分野を決める

対応範囲が広いと顧客のニーズを取りこぼさないというメリットはありますが、他の行政書士事務所と差別化が図りにくい点が気がかりです。メインとなる業務を決め、専門家として打ち出すようにしましょう。

ただし、得意とする業務の顧客ニーズが低いときは、専門家として打ち出さず、オールラウンドな行政書士として宣伝するほうが良いでしょう。行政書士が担当できる分野のうち、ニーズが高いものとしては、次のものが挙げられます。

・建築関連

・遺言・相続

・飲食店関連

・運輸・交通関連

・外国人在留資格

それぞれの分野で担当する業務や、報酬の目安を紹介します。

7-1-1.建築関連

行政書士が担当する業務の中でも、建築関連はニーズが高い分野です。主な業務内容と報酬目安は以下をご覧ください。

| 業務内容 | 報酬目安 |

| 建設業許可申請(個人) | 約6万~12万円 |

| 建設業許可申請(法人) | 約12万~20万円 |

| 一般廃棄物収集運搬業許可申請 | 約10万円 |

| 産業廃棄物収集運搬許可申請 | 約50万円 |

建設業許可は5年に1回は更新手続きが必要です。そのため、新規案件を引き受けると、継続的に報酬を見込めます。ただし、建設関連の業務をメインとする行政書士事務所は多いため、エリア内でのニーズと事務所数のバランスを調べておきましょう。

7-1-2.遺言・相続

高齢化社会が進むにつれ、遺言・相続への関心が高まっています。個人をターゲットとして開業するなら、遺言・相続の分野をメインにするのもおすすめです。主な業務内容と報酬目安は以下をご覧ください。

| 業務内容 | 報酬目安 |

| 遺言書の作成サポート | 約5万~7万円 |

| 遺言執行手続き | 約40万円 |

| 遺産分割協議書の作成 | 約5万~7万円 |

| 相続人・相続財産の調査 | 約6万円 |

遺言・相続の業務では、高度な法律の知識が求められます。また、業務内容によっては行政書士が単独で引き受けられないこともあります。スムーズに業務を進めるためにも、遺言・相続の分野に強い弁護士や司法書士と連携しておきましょう。

7-1-3.飲食店関連

飲食店関連も、ニーズの高い分野です。とりわけ繁華街などの飲食店が多いエリアでは、飲食店関連の業務を専門とする行政書士事務所のニーズが高いと考えられます。

| 業務内容 | 報酬目安 |

| 飲食店営業許可申請 | 約5万~10万円 |

| 酒類販売業免許申請 | 約15万円 |

| 風俗営業許可申請 | 約10万~30万円 |

飲食店関連の申請手続きは専門性が高い業務のため、メインの分野としてもおすすめです。また、手続きが複雑なことも多く、ライバルが少ないのもメリットです。

7-1-4.運輸・交通関連

運輸・交通関連の手続きは、飲食店関連と比べると専門性が低く、参入しやすい分野です。主な業務内容と報酬目安は以下をご覧ください。

|

業務内容 |

報酬目安 |

| 自動車登録申請 | 約1万円 |

| 登録者車庫証明 | 約1万円 |

| 道路使用許可申請 | 約5万円 |

| 特殊車両通行許可申請 | 約5万円 |

| 一般貨物自動車運送事業経営許可申請 | 約45万円 |

| タクシー経営許可申請 | 約30万~40万円 |

| 貸切バス経営許可申請 | 約50万円 |

許可申請後、定期的に営業報告書や事業報告実績書などの作成案件を依頼されることもあります。そのため、継続的な仕事につながりやすい分野といえます。

7-1-5.外国人在留資格

日本で生活する外国人や起業する外国人も少なくありません。外国人の在留資格(ビザ)関連の業務に対するニーズも増えていると考えられます。

| 業務内容 | 報酬目安 |

| 在留資格認定証明書交付申請 | 約10万円 |

| 在留資格変更許可申請・更新許可申請 | 約5万~10万円 |

| 永住許可申請 | 約10万~13万円 |

在留資格は定期的に更新手続きが必要なため、継続的な仕事につながりやすいと考えられます。ただし、在留資格の許可申請を請け負うには「申請取次行政書士」の資格が必要です。外国人在留資格関連の業務をするなら、事前に資格を取得しておきましょう。

7-2.Web広告やホームページ、SNSを活用する

すぐに集客効果を得られるとは限りませんが、オンラインで宣伝することにより長期的な集客を実現できます。まずは事務所のホームページを作成し、業務内容やアクセスなどの基本情報を公開しましょう。コストはかかりますがWeb広告を行うことで、ホームページが人目に触れやすくなります。

また、SNSでアカウントを作成し、役立つ情報を流すこともおすすめです。ホームページとも連携すれば、ホームページの流入経路を増やす効果も期待できます。

7-3.セミナーなどを通し人脈を広げる

地域の集まりやセミナーなどに参加し、人脈を広げることも必要です。行政書士の仕事は地域の人々との関わりで成り立ちます。時間はかかりますが、地道な活動を積み重ねて人脈を広げていきましょう。

8.開業行政書士に向いている人とは?

次の特質を持っている行政書士なら、独立開業に向いていると考えられます。

・事務作業が苦にならない人

・コミュニケーション能力に長けている人

・スケジュールを立てて行動することが得意な人

・経済基盤がある人

それぞれの特質について解説します。ぜひご自身が当てはまるかチェックしてみてください。

8-1.事務作業が苦にならない人

行政書士の仕事の大半は書類作成などの事務作業です。開業する場合は、書類作成業務に加え、経理作業なども必要になることがあります。

そのため、基本的には椅子に座って事務作業をする生活が続きます。事務作業が苦にならないことは、開業行政書士に求められる前提条件といえるでしょう。

8-2.コミュニケーション能力に長けている人

開業行政書士は事務作業もしますが、実際に顧客と会い、丁寧に依頼を聞くことも必要です。あまりにも素っ気ない受け答えをしていると、相談は受けても、依頼は受けられない可能性もあります。

独立開業するなら、初対面の人でも思わず心を開いて話したくなるような高度なコミュニケーション能力が求められます。コミュニケーション能力に自信がない方は、聞く力や共感力を身につけるように意識していきましょう。

8-3.スケジュールを立てて行動することが得意な人

行政書士として雇用されて働く場合、自分でスケジュールを決めなくても、言われた業務さえこなせばよいのが一般的です。しかし、開業行政書士として働く場合は、スケジュールを決めたり業務を分配したりする人はいないため、すべて自分で考えて行動しなくてはいけません。

普段からスケジュールを立てて行動することが得意な人なら、独立開業しても、無理なく業務を進めていけるでしょう。スケジュール管理が苦手な人は、開業するまでに、スケジュール帳を作成して業務を管理する習慣を身につけておいてください。

8-4.経済基盤がある人

行政書士事務所を開業するまでに、少なくとも3か月分の運転資金と生活費を準備しておくことを紹介しました。しかし、3か月で事務所の経営が軌道に乗るとは限りません。思ったよりも依頼を受けられず、長期にわたって赤字が続く可能性があります。

そのため、共働き夫婦で配偶者がコンスタントに収入を得ている場合や、十分な貯蓄がある場合、不労所得がある場合などの経済基盤がある人は、独立開業に向いているといえます。

経済基盤が盤石ではない場合は、6か月分程度の多めの運転資金・生活費を準備しておくか、「6か月経っても軌道に乗らないときは廃業する」のように期限を決めておくのもひとつの方法です。

9.開業行政書士に向いていない人とは?

次のいずれかに該当する場合は、開業行政書士に向いていない可能性があります。

・営業力に自信がない人

・指示待ち行動が多い人

・悲観的な人

それぞれの特徴や向いていない理由について見ていきましょう。

9-1.営業力に自信がない人

どれだけ多くの案件を受けるかによって、収入が左右されます。高収入を目指すなら、積極的に営業をおこない、案件を獲得することが必要です。

営業力に自信がない人は、行政書士事務所の開業は難しいかもしれません。営業せずとも働ける職場にいるほうがよいでしょう。

9-2.指示待ち行動が多い人

行政書士として独立開業するなら、自分で営業や広報活動をおこない、自分で案件を獲得しなくてはいけません。指示待ち行動が多い人では案件獲得は難しいため、事務所を維持することも困難になると想像されます。

普段から指示待ち行動が多いと感じる人は、自分で考え、自分でスケジュールを組む習慣を身につけましょう。努力次第で、主体的な性格に変えることは可能です。

9-3.悲観的な人

独立して働くとトラブルも多数生じます。もちろんトラブルは、ひとりで対処しなくてはいけません。ネガティブな思考の人では、精神的に持たない可能性があります。

とりわけ事務所が軌道に乗るまでは、「廃業するほうがよいのだろうか」「家族を養っていけないかもしれない」などのネガティブな思いが錯綜し、精神的にもつらい状況に追い込まれやすくなります。

悲観的かつ思い詰めやすい性格の人にとっては、開業はストレスになるかもしれません。安定した収入を得られる会社員や公務員としての働き方のほうが向いているでしょう。

10.まとめ

本記事では、行政書士の独立開業について解説しました。内容をまとめると、以下のとおりです。

- 行政書士は未経験でも独立開業できるが、実務をある程度積んでからの独立が望ましい

- 独立開業すると定年退職がなくなるため、年齢を気にせずキャリアを積める

- 独立開業すると収入が下がるケースもある

- 得意とする業務を絞り、SNSなどを使って積極的に広告活動することが成功のコツ

独立することによって、より自由度の高い働き方を実現できます。プライベートを充実させたい方も、独立開業という選択肢を検討してみましょう。

しかし、独立して働く行政書士は多く、地域によっては飽和状態にあり、新規案件の獲得が困難なケースも多いです。事務所を開くときは、周囲に競合となる事務所がどの程度あるのか、個人・法人のどちらの依頼が多そうなのかなど、丁寧にエリアをリサーチしておきましょう。

また、ホームページやSNSを使って宣伝することも必要です。専門性を打ち出し、独自性のある行政書士として差別化を図っていきましょう。

次の士業・専門家のビジネスモデルを構築するには!?

士業は、資格という安定した肩書があるからこそ、国民に広く信頼されており今の士業という仕事があります。

その反面、どうしても資格という枠に捉われ過ぎがちな面があり、本当は色々できるのに、チャレンジできる土台があるのに、〇〇士は〇〇いう業務しかできないという、自分の枠を狭めてしまっていがちです。そして、ある程度、地域の信用を得て仕事を受注できるようになると、「こんなものでいいかも・・・」と思い込んでしまい、小さくまとまってしまいがちです。でも、本当は先人たちがゼロから築きあげた資格、その信用があるから今があり、次の時代の士業につないでいく責任があります。

インターネットが普及し、民間会社がリーガルテックの分野に参入してくるなか、士業はそのまま何もしないでやられっぱなしでいいのか??そんな訳はありません。

なによりも危険なのは変化をしないこと、新たなチャレンジに勇気をもって踏み出せなくなることです。

チャレンジするということは、当然、失敗する可能性も含まれます。

でも、失敗して失うものなど、たかが知れています。

今後、我々は時代の流れを受けてチャットツールやZoomなどオンラインの仕事の進め方を本格的に学んでいく必要性があります。

そんな中、下記のような悩みはありませんか?

・新規顧客開拓をし続けるのが苦しい

・手続きビジネスから脱したい

・高額コンサル販売方法がわからない

・WEB・IT活用に苦手意識がある

どのように士業・専門家業務をオンラインに変えて、手続き代行ビジネスからコンサル型ビジネスへと変えていき、継続的な顧客獲得と育成の仕組みを構築していけばいいのか、斎藤が取り組んできた事例を元にWEBセミナーにてお伝えします。

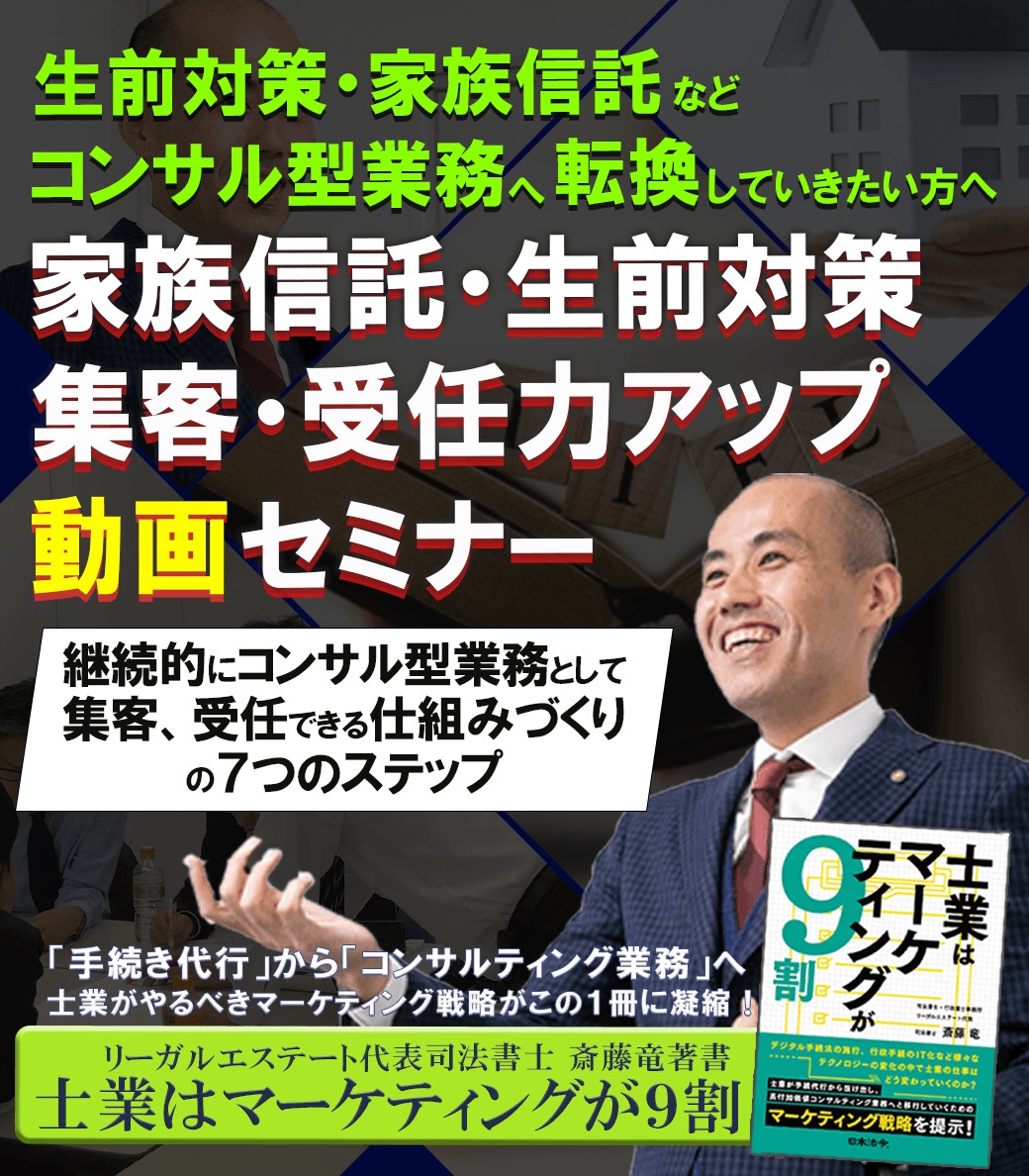

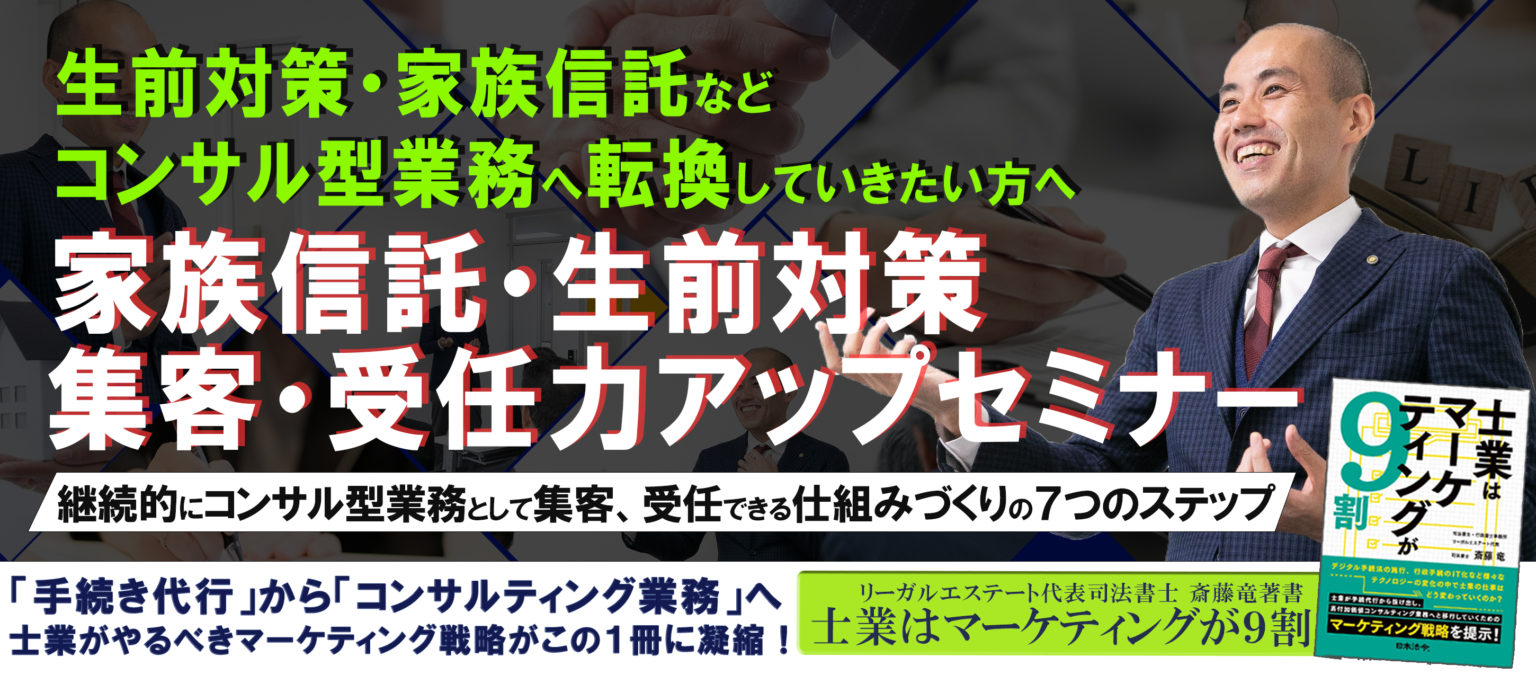

家族信託・生前対策集客・受任力アップセミナー

セミナーでは下記の内容を伝えています。

- 相続・家族信託のマーケットの状況

- 士業・専門家業の時代の流れと高収益生前対策案件受任の発想方法

- 家族信託、任意後見、遺言など生前対策提案の活用方法

- 生前対策・家族信託コンサル業務における商品設計のコツとは

- 生前対策・家族信託相談からの不動産提案のポイント

- 価格競争に陥らず、安定的に相談者を増やすコツ

- 生前対策から相続手続きまでのLTV(生涯顧客最大価値)を高めるためのポイント

- 選ばれている士業・専門家のポジショニングの秘訣

- 提案型業務への移行の7つのステップとは